Europäer aus Überzeugung: Karl-Heinz Lambertz, Teil 2

regiofactum |

K/Conversation Teil 2

„Nur rund 80.000 Personen zählt die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens. Das ist weniger als 1% der Gesamtbevölkerung. Nach dem Ersten Weltkrieg kam das kleine Gebiet im Osten des Landes gegen den Willen seiner Bevölkerung zu Belgien und lange begegnete die Mehrheit der Belgier der deutschen Minderheit mit Misstrauen. Heute aber hat die deutschsprachige Gemeinschaft ihren Platz in Belgien gefunden…“Charles Liebherr: Belgiens deutschsprachige Minderheit: am Rand und doch mittendrin“, SRF 28.08.2021

Günther Weydt (Bitburg) und Eva Mendgen (Saarbrücken) stellten die Fragen im Namen der regiofactum-Arbeitsgruppe:

- Worin besteht die besondere kulturelle Identität in der Deutschsprachigen Gemeinschaft?

KHL: Identität ist immer ein komplexes Thema. Vielen Menschen fällt es schon schwer, mit ihrer individuellen Identität klarzukommen. Bei kollektiven Identitäten ist das noch schwieriger, weil sich da die Frage stellt, ob es überhaupt kollektive Identitäten gibt. Wenn wir davon ausgehen, dass es sie gibt, dann sind diese auf jeden Fall sehr ambivalent in ihrer Bedeutung. Identität entsteht erst, wenn ich mich abgrenze von den anderen. Egal, ob das der Säugling zur Mutter oder eine Region zum Rest der Welt ist. Ich kann erst von einer Identität reden, wenn ich die Menschen meiner Gruppe bewusst anders erlebe als ihre Nachbarn. Die Antwort kann sich in zwei Richtungen entwickeln: in ein Abgrenzen und auf sich selbst Beziehen oder in ein sich Öffnen für Austausch und Zusammenarbeit. Das ist ganz entscheidend. Deshalb erweist sich das Identitätsverständnis bei der Analyse von Populismus, Nationalismus und dergleichen von großer Bedeutung. Kollektive Identität ist ein sehr ambivalentes Konzept. In Grenzregionen kommen dann auch noch zusätzliche Schwierigkeiten hinzu, weil dort die Geschichte sehr oft eine große Rolle spielt, die manchmal sehr belastend sein kann. Wenn wir uns die Region Ostbelgien und die Deutschsprachige Gemeinschaft anschauen, dann hängt dort vieles von zwei Entwicklungen ab, die für die Menschen in erster Linie nicht aus ihrer eigenen Entscheidung heraus entstanden sind, sondern sich aus historischen Fakten ergeben haben. Da ist zuerst nach dem 1. Weltkrieg 1920 die Angliederung an Belgien, unter sehr problematischen Umständen, die damals zu großen Konflikten geführt hatten. Aus Anlass der hundertjährigen Zugehörigkeit zu Belgien wurde dies im vergangenen Jahr nochmals in Erinnerung gerufen. Das war bis zum 2. Weltkrieg sehr problematisch. Hitler-Deutschland hat 1940 das Gebiet annektiert, 1945 wurde es wieder belgisch. Das wiederum führte zu schwierigen Säuberungsoperationen mit vielen Problemen und Befindlichkeiten. Das hat sich erst im Laufe der 1960er Jahre stufenweise normalisiert. Ab dann war die Erhaltung und die Weiterentwicklung von Kultur und Sprache hier kein umstrittenes Thema mehr.

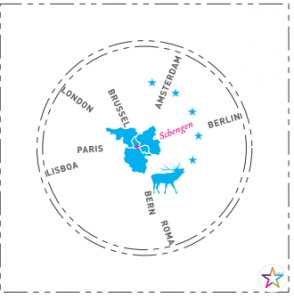

Schaufenster „Grenzecho“, Sommer 2020 Die Wallonische Region (Région wallonne / Waals Gewest) ist eine der drei Regionen des Königreichs Belgien und ein Gliedstaat des belgischen Bundestaates. 2020 wurde Lambertz zum Präsidenten der Arbeitsgemeinschaft Europäischer Grenzregionen (AGEG) gewählt. Die 1971 gegründete AGEG soll die Zusammenarbeit der Bürger über nationale Grenzen hinweg stärken.

KHL: Die zweite Entwicklung war die Umwandlung Belgiens in einen Bundesstaat. Diese hat unserem Gebiet eine interessante Perspektive eröffnet. Parallel zu den verschiedenen Gliedstaaten Flandern, Wallonien und Brüssel wurde auch unserer Region eine weitgehende Autonomie verliehen, die sich im Laufe der Jahrzehnte ähnlich entwickelt hat wie die Autonomie der anderen. Diese Entwicklung hat die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens in die Lage versetzt, weitgehend selbstbestimmt zu arbeiten, mit den typischen Instrumenten eines Bundeslandes:

ein Landesparlament, eine Landesregierung, ein eigener administrativer Unterbau. Dadurch wird das Ganze in Bezug auf eine Zusammenarbeit viel interessanter, weil solide Partnerschaften auf Augenhöhe möglich sind. Diese bestimmen den hiesigen Alltag heutzutage in zahlreichen Bereichen.

Ostbelgien verfügt über drei Alleinstellungsmerkmale in dieser Region. Da ist einerseits die Situation als nationale Minderheit in Belgien, bedingt durch den Versailler Vertrag. Andererseits sind wir ein „Kleingliedstaat“, eine kleine Region mit Gesetzgebungshoheit, und auf jeden Fall das kleinste Bundesland Belgiens. Das dritte Alleinstellungsmerkmal ist die Grenzlage. Die Kombination dieser drei Merkmale bildet die Basis für eine eigene Identität. Diese ist allerdings nichts total Vereinheitlichtes, sondern der Rahmen für eine beachtliche Vielfalt. Inwieweit prägt eine Region die Identität oder wieweit wird die Region durch die Identität geprägt? Inwieweit identifizieren sich die Menschen mit der Region? Das sind spannende Fragen, über die viele kluge Bücher und Artikel geschrieben worden sind.

Since 1971 the Permanent Conference of European Border Regions promotes peaceful relationship and integration between European border territories. Lambertz presides it.

KHL: Hier in der Region sind die Dinge relativ komplex. Das hängt mit der Geschichte zusammen, aber auch mit der Tatsache, dass die Autonomie etwas ist, was sich aus der Entwicklung Gesamtbelgiens ergeben hat. Die Menschen haben sich zwar auch für die Autonomie eingesetzt, doch sie ist ihnen im Wesentlichen zugefallen, weil Belgien eben so umgebaut worden ist. Es gibt immer wieder Diskussionen über Sinn und Ausmaß der Autonomie. Man vergisst dabei sehr oft, dass wir als Minderheit nicht in der Lage sind, den Rahmen zu bestimmen. Wenn wir uns selbst die Wunschform unserer Rechtsstellung in Belgien zusammenbasteln könnten, dann wäre das etwas Anderes als das, was wir jetzt haben. Aber wir sind das, was wir sind, weil Belgien so organisiert ist. In diesen Rahmen versuchen wir uns optimal einzuordnen, nach dem relativ einfachen Schema: Was für die Flamen und Wallonen, die über die Struktur Belgiens entscheiden können, für sich angemessen finden, das wollen wir auch für uns. Das ist die einfachste Formel, die am leichtesten durchzusetzen ist. Dennoch ist es komplexer, als es auf den ersten Blick aussieht.

Man kann nicht sagen, dass wir alle hier in Ostbelgien problemlos in der Euphorie einer verbindenden Identität und eines gemeinsamen Wegs leben. Wir bilden eine Schicksalsgemeinschaft in einer kleinen Region, die aus unterschiedlichen Teilgebieten besteht. Das wird nicht nur an den Dialekten deutlich, die unterschiedlichen Sprachfamilien angehören: Niederdeutsch im Norden, Moselfränkisch im Süden und in der Mitte Ripuarisch. Der Eupener Raum und der St. Vither Raum sind schon historisch sehr verschieden und sie hatten bis 1815 keine gemeinsame Geschichte. Ihre geografische Struktur ist sehr unterschiedlich und die beiden Räume sind durch eine jahrhundertelang sehr schwierig zu überwindende Grenze, nämlich das Hohe Venn, voneinander getrennt. Die Mehrheit der Menschen wohnt im Norden in knapp zwanzig Ortschaften, und ein kleinerer Teil der Bevölkerung lebt im Süden in rund einhundertzehn Ortschaften. Die Bevölkerungsdichte und die Siedlungsstrukturen sind sehr verschieden. Das spielt eine ganz große Rolle.

- Darf ich noch einen anderen Aspekt anschneiden? Welche Rolle spielt die Kultur als Standortfaktor in der Großregion aus Ihrer Sicht?

KHL: In der Großregion?

- Gibt es vielleicht so etwas wie eine Identität der Großregion? Wie kann man diese stärken?

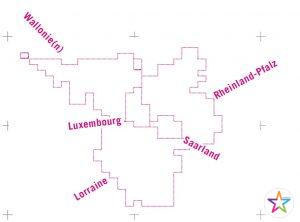

KHL: Ich halte weder für die Euregio Maas-Rhein und schon gar nicht für die Großregion die Suche nach einer gemeinsamen Identität als etwas Relevantes oder Wünschenswertes. Das ist ein Irrweg, eine Sackgasse. Dasselbe gilt meines Erachtens für die Idee, die europäische Integration auf einer gemeinsamen europäischen Identität aufzubauen. Dafür ist das Thema Identität viel zu komplex und vielfältig. Sowohl für die Euregio Maas-Rhein und die Großregion als auch für Europa insgesamt besteht eine gemeinsame Klammer, die etwas mit Lebensbedingungen und Wertvorstellungen zu tun hat. Es kommt darauf an, das Zusammenleben und den Ausbau der Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen Bevölkerungen möglich zu machen. Ein Lothringer ist anders als ein Rheinland-Pfälzer, Wallone, Luxemburger oder Ostbelgier. Wir brauchen eine Kultur des Austausches und des gegenseitigen Respekts sowie des Interesses füreinander. Daraus entwickelt sich dann etwas Gemeinsames, sofern man den Kontakt intensiv pflegt und an einer gemeinsamen Zukunft arbeitet. Das ist gerade in Grenzregionen so wichtig.

Postkarte: Thomas Ultes

Ich glaube, dass jeder sich dessen bewusst werden muss, dass man nur Vorteile davon haben kann, wenn man sich wirklich auf den Nachbarn einlässt. Das erfordert zuallererst Sprachkenntnisse. Das Unterhalten auf Englisch kann nicht die Lösung sein. Es ist ganz wesentlich, dass man sich so tief in die Situation des Nachbarn hineinbegibt, dass man neben seiner Sprache und Kultur auch sein administratives und gesellschaftliches Umfeld versteht. Bei der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit kommt es nicht darauf an, alles zu vergessen, was man einmal war, um es durch etwas Neues zu ersetzen. Es geht vielmehr darum, das Bestehende gemeinsam weiterzuentwickeln und zu akzeptieren, dass man sich selbst in der Folge des Austauschs verändert. Dies gilt ebenfalls für die gesamteuropäische Integration.

Ausstellung im Parlament der DG 2020

- Ich habe dazu noch eine Frage, direkt anschließend. Sie sprachen von der interkulturellen Kommunikation. Kann man das lernen? Wenn ja, wie müsste das organisiert werden, dass das für die europäische Zukunft tragfähig wäre?

KHL: Interkulturelle Kommunikationskompetenz, von der ich sehr viel halte, ist ein typisch deutscher Begriff mit zusammengesetzten Substantiven. Wenn ich wirklich interkulturelle Kommunikationskompetenz erlangen will, dann muss ich mir als Ziel setzen, die Situation, die Lage, die Befindlichkeit, die Strukturen, die Besonderheiten, die Traditionen desjenigen, mit dem ich in Verbindung stehe, sehr genau zu untersuchen und eigentlich ebenso gut zu kennen wie er selbst. Dieser Blick von außen führt auch für den anderen zu einem interessanten Austausch und wertvollen Feedback. Darum geht es im Wesentlichen bei der interkulturellen Kommunikationskompetenz. Das kann man erlernen. Wesentliches muss aber auch erfahren werden. Es kommt vor allem auf die richtige Einstellung und notwendige Offenheit an.

Grafik: Alain Poncelet

Bei einer Saar-Lor-Lux-Versammlung saßen beispielsweise auf einer Seite des Tisches der luxemburgische Premierminister, die Ministerpräsidentinnen der deutschen Seite, die Ministerpräsidenten der belgischen Seite. Man brauchte dann die ganze andere Seite des Tisches für die französische Delegation aus der Region, den Départements und natürlich dem Präfekten. Dann wurde verhandelt, diskutiert, und wenn es darum ging, etwas zu beschließen, war es in neun von zehn Fällen so, dass die Franzosen sagten, da müssten sie zuerst nochmal in Paris nachfragen. Dann schauten alle zum Präfekten, und eigentlich hätte es sehr häufig genügt, sich mit diesem allein zu treffen, um zu erfahren, was Paris dazu zu sagen hat. Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber diese Art von Situationen muss man begreifen, sich entsprechend vorbereiten und vor allem keine falschen Erwartungen mitbringen. Das ist im Detail auch nicht anders mit einem deutschen Bundesland und einer belgischen Region. Manchmal braucht man die Zustimmung oder die Absprache mit der Bundesebene, manchmal nicht. Luxemburg hat es relativ einfach. Da sitzt der Premier und sagt, was Sache ist und wofür er in seinem Staat eine Mehrheit hat. Es herrscht ein sehr spezielles Ambiente in solchen Versammlungen. Das muss man schon ein paar Mal mitgemacht haben, um sich da zurecht zu finden. Ich habe viel gelernt bei diesen Treffen. Das war immer sehr spannend.

Bei der Euregio Maas-Rhein war das übrigens nicht anders. Zu ihr gehören eine niederländische Provinz, der Regionalverband Aachen, die Deutschsprachige Gemeinschaft Belgiens und zwei belgische Provinzen, die sehr verschiedene Zuständigkeiten haben. Mittlerweile gilt dies auch für die beiden belgischen Provinzen untereinander, denn die Bundesländer Wallonien und Flandern haben sich sehr unterschiedlich entwickelt. Der Oberbürgermeister von Aachen sagte einmal zu Recht, dass für ihn der Weg nach Brüssel manchmal sehr viel schneller über Eupen als über Düsseldorf oder Berlin zum Ziel führt. So ist das in der Tat unter gewissen Voraussetzungen und das kann man durchaus als unsere Trumpfkarten bezeichnen. Unter diesen Vorzeichen lässt sich intelligente Standortwerbung betreiben, indem man gewisse Elemente aus den verschiedenen Staaten kombiniert, auch wenn diese manchmal zu Missverständnissen Anlass geben. Das gehört einfach dazu. An den neuen Binnengrenzen im Osten der EU ist das übrigens ähnlich, auch wenn man dort vielerorts noch nicht so weit ist wie in der Großregion oder der Euregio Maas-Rhein.

- Wenn in der heutigen Zeit so viel über Europamüdigkeit geklagt wird und die Probleme nach Brüssel abgeschoben werden, liegt das vielleicht manchmal auch daran, dass die positiven Entwicklungen nicht mehr gesehen werden. Ich denke, es ist sehr wichtig, auch die Erfolge, die sich in so einer langen Entwicklung aufgetan haben, bewusst zu machen. Wie würden Sie, gerade in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit, die Erfolge in der Großregion sehen, wenn man mal die letzten zwanzig oder fünfundzwanzig Jahre rekapituliert?

Grafik: Thomas Ultes

KHL: Die Europäische Union hat insgesamt das Problem, dass sie von den Menschen als weit weg empfunden und oft nicht als solche wahrgenommen wird. Das ist ein typisches Thema in der politischen Auseinandersetzung zwischen Pro-Europäern und anti-europäischen Populisten. Es sind letztlich die Menschen, welche die Europäische Union vor Ort für sich selbst materiell, intellektuell und emotional als Mehrwert empfinden müssen. Die beste Art, dies wirklich deutlich zu machen, ist Europa so nahe wie möglich an die Bürger heranzubringen. Dabei spielen die Gebietskörperschaften eine ganz entscheidende Rolle. Denn die rund neunzigtausend Kommunen, dreihundert Regionen und zweitausend intermediären Körperschaften, wie etwa deutsche Landkreise, französische Departements oder italienische Provinzen, die es in der EU gibt, spielen bei der Politikgestaltung und -vermittlung vor Ort eine ganz entscheidende Rolle. Wenn es gelingt, diese in eine europäische Perspektive mit einzubauen, und wenn sie als Partner in der Europapolitik richtig mitarbeiten, dann hat das einen gewaltigen Vorteil. So sieht das auch der Europäische Ausschuss der Regionen. Insbesondere die Grenzregionen sind ein starker Motor für die europäische Integration. Man kann sicherlich für die Grenzregionen und speziell für die komplexeren unter ihnen– wozu auch die Großregion und die Euregio Maas-Rhein gehören – bei aller Unterschiedlichkeit in der Struktur ein schönes Laboratorium für Lösungen in Sachen Zusammenarbeit und Zusammenhalt sehen.

Fotografie: die arge lola/regiofactum

Wenn ich mir Grenzregionen anschaue, habe ich immer drei Generationen in der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit vor mir: Zuerst will man die Grenzhindernisse abbauen. Wenn das gelaufen ist, kommt die ganz wichtige Phase, in der Mobilität greift. Daraus ergeben sich oft unerwartet neue Schwierigkeiten, weil man jeweils – oftmals ohne es zu merken – in einen anderen Rechtsraum hineinkommt. Dann muss man eine Vielzahl an Problemen lösen: beim Einkaufen, beim Lernen, beim Arbeiten, beim Wohnen, in der Freizeit. Sobald ein grenzüberschreitender Bezug da ist, wird es komplex. Europa kann zwar einiges harmonisieren, aber alles lässt sich nicht und soll man auch nicht harmonisieren.

Man muss Kompatibilitäten schaffen, damit das alles klappt. Das ist die zweite Generation grenzüberschreitender Zusammenarbeit. Wenn man Kompatibilitäten geschaffen hat, dann hat man wahrscheinlich auch den Grundstein dafür gelegt, dass Dinge sich grenzüberschreitend integrativer gestalten lassen und dass Verflechtungsräume entstehen, wo Lösungsansätze von vorneherein grenzüberschreitend gedacht werden. Das ist die dritte Generation der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit und die schwierigste, weil sie sehr schnell an die Grenze des Territorialprinzips stößt und besonderer Gestaltungsinstrumente bedarf wie etwa der EVTZ oder der geplante “trans-border-mecanism”. Diese drei Stufen in der Zusammenarbeit macht jede Grenzregion durch.

Die Großregion ist zumindest teilweise in der dritten Stufe angelangt. Sie ist schon ein sehr interessanter Raum, um Dinge zu experimentieren und zusammenzubringen. Sie ist aber auch ein Raum, wo man die Grenzen des Machbaren erfährt. Nehmen wir z.B. die Mobilität auf dem Arbeitsmarkt. Sie ist in den wenigsten Fällen ausgeglichen, sondern meistens eingleisig. So geht die Arbeitsmobilität im Wesentlichen von Frankreich in Richtung Luxemburg und Deutschland, weniger in die andere Richtung. In Belgien ist es dasselbe; da sind Deutschland und Luxemburg auch sehr relevant. Es stellen sich sehr viele Fragen im Arbeits- und Sozialversicherungsrechtlichen, vor und nach Beendigung der Arbeitsperiode. Was geschieht, wenn ich arbeitslos werde? Wenn ich Rentner bin? Wie sieht meine Gesundheitsversorgung aus, wenn ich nicht mehr im Nachbarland arbeite?

Darüber hinaus gibt es schwierige Diskussionen zur gerechteren Verteilung des Steueraufkommens zwischen dem Wohnsitz- und Arbeitsstaat. Das ist ein sehr heikles Thema, weil da jeder aus seiner Interessenlage heraus argumentiert. Das kann schon ganz schön heftig werden.

Illustration: Alain Poncelet, Am selben Tisch, Waterloo 2006

All das hat man in der Großregion in vielen Bereichen vorangetrieben, etwa in der Berufsausbildung, die sehr unterschiedlich in Frankreich, Deutschland, Luxemburg und Belgien ist. Es gibt interessante Initiativen: Bi- und Tri-Diplomierungen, Austausch oder Diplom-Anerkennungen.

Auch im kulturellen Bereich liegen wichtige Ergebnisse vor. Im Jahr 2007 war Luxemburg zusammen mit der Großregion europäische Kulturhauptstadt. Das war eine europaweite Innovation, denn es handelte sich um einen grenzüberschreitenden regionalen Ansatz. Das hat damals viel in Bewegung gebracht. Einiges ist geblieben, anderes ist verschwunden. Ein ganz schwieriger Bereich der Zusammenarbeit ist der Medienbereich. Die Medien gehören zu den am meisten von den nationalen Einflüssen und Rechtsrahmen belasteten Strukturen. Es ist nicht einfach, da etwas Grenzüberschreitendes hinzubekommen.

Es gibt die Universität der Großregion, die auch keine einfache Sache ist. Dasselbe gilt für den Innovationsbereich. Man arbeitet schon lange an gemeinsamen Infrastrukturprojekten. All das hat in der Großregion zu Fortschritten geführt, aber es hat auch gezeigt, wie lange dies manchmal dauert und wie schwierig es ist, gewisse Probleme aus der Welt zu schaffen. Es ist von ganz großer Bedeutung, dass man ständig im Dialog steht, auch in kniffligen Fragen. Dies gilt etwa für die Energiewende, ein hochdelikates Thema, etwa wenn man über Atomkraftwerke im Einzugsbereich der Großregion diskutiert.

Wie schon gesagt, die Großregion ist für eine gewisse Art von Problemen ein sehr interessantes Laboratorium – insbesondere ob ihrer Größe und ihrer Heterogenität. Die Großregion hat auch die französische Gebietsreform 2016 überlebt und man sieht, dass es interessante neue Perspektiven gibt. Im Einzelnen muss sich noch einspielen, wer effektiv wen wo vertritt. Das hängt auch mit der weiteren Entwicklung in Frankreich selbst zusammen. Mein Eindruck ist, dass die großen französischen Regionen wie der Grand-Est ihren definitiven Platz noch nicht gefunden haben.

- Wenn man die Städte in der Großregion anschaut, dann liegen die ja auf der Achse der europäischen Hauptstädte Brüssel, Luxemburg und Straßburg. Saarbrücken war mal geplant als erste europäische Hauptstadt 1955. Ist diese Achse heute aus Ihrer Sicht auch noch relevant? Wäre es gut, die auszubauen? Es gab sogar einmal ein TGV-Projekt.

KHL: Die Bahnverbindung zwischen den drei europäischen Hauptstädten ist immer noch eine schwierige Angelegenheit und alles andere als optimal. Sie hat als Hauptstadtachse nicht besonders große Relevanz, denn da ist die Konkurrenz größer als die Zusammenarbeit. Es gibt auch immer wieder die Diskussion, die Institutionen an einem Standort zusammenzubringen. Welche Stadt soll es sein? Dieses Thema erweckt große Befindlichkeiten. Ganz unabhängig davon bedeutet diese Achse, die man bis Basel verlängern kann, eine starke makroregionale Positionierung in Europa. Da gäbe es viele Gründe, enger zusammenzuarbeiten. Noch gibt es in der Alltagspolitik in Europa keine derartige Achse, weder zwischen den Städten noch zwischen den Regionen im Hinblick auf ihre Rolle in Europa.

Grafik: Thomas Ultes

Ich habe schon einige Debatten erlebt, wo es um diese Fragestellung ging, und Saarbrücken hat dabei keine besondere Bedeutung eingenommen. Ich glaube, dass die Rolle des Saarlandes eher darin besteht, eine besonders enge Beziehung zu Frankreich aufzubauen. Das stellt ein starkes Element dar. Aber auch das ist im Alltag nicht einfach und evident. Auch das Saarland und Luxemburg sind vielfältig miteinander verbunden. Es gibt eine Menge Luxemburger, die aus verschiedenen Gründen ins Saarland ziehen. Ich denke, dass die Großregion für das Saarland schon ein sehr interessantes Terrain ist, weil es einen erheblichen Mehrwert hereinbringt.

Die bilateralen Beziehungen mit Ostbelgien sind in einigen Bereichen auch weiterentwickelt worden. Ganz besonders gilt dies für den Bereich der Medienpädagogik. Die Landesmedienanstalt und andere Einrichtungen im Saarland sind mit dem hiesigen Medienzentrum in engem Kontakt, tauschen Vieles aus und helfen sich gegenseitig. Ansonsten ist das Saarland für unsere Region auch noch aus anderen Gründen interessant. Die Verwaltungswege im Saarland sind meistens etwas kürzer und passen besser zu einer kleineren Bevölkerung als die in Nordrhein-Westfalen, Bayern oder Niedersachsen. Da wir hierzulande in noch viel kleineren Dimensionen leben, ist es für uns manchmal spannend zu sehen, wie man im Saarland, einem kleinen Bundesland, mit Problemen umgeht.

Landtag des Saarlandes mit Fragment der Berliner Mauer, Fotografie: die arge Lola/regiofactum

- Ich möchte nochmals ein Thema ansprechen, das Sie vorhin schon eingebracht haben. Sie sagten, es sei sehr wichtig, sich grenzüberschreitend zu verstehen, und verwiesen auf die Sprachgrenze. Die Mehrsprachigkeit ist für die Deutschsprachige Gemeinschaft sicher von großer Bedeutung. In einem Land, in dem Französisch als Hauptsprache in Wallonien und in Brüssel sowie in der Verwaltung gesprochen wird, aber auch Niederländisch für die Beziehung zu Flandern wichtig ist. Was kann man machen, um diese Mehrsprachigkeit zu fördern. Ich glaube, das ist für Deutschland wichtig in Bezug auf Beziehungen zu französischsprachigen Partnern. Der politische Wille ist da, aber im Wettbewerb mit der Weltsprache Englisch … Da bewundere ich die deutschsprachigen Belgier, die sich ganz überwiegend fließend Französisch unterhalten können.

Detail aus der Ausstellungzur 100jährigen Geschichte der DG im Parlament der DG

KHL: Die Mehrsprachigkeit ist überall in Grenzregionen ein ganz wichtiges Thema. Das Prinzip sollte eigentlich sein, dass man die Sprache des Nachbarn zumindest versteht. Das ist aber leichter gesagt als getan, denn die Mehrsprachigkeit setzt immer besondere Anstrengungen und Initiativen voraus. Das geht nicht von allein, kostet Geld und verlangt persönliche Anstrengungen.

Detail aus der Ausstellung zur 100jährigen Geschichte der DG im Parlament in Eupen

Die Konkurrenz zum Englischen ist überall ein Thema. Es darf nicht sein, dass man zwischen der Sprache des Nachbarn und Englisch ein Entweder-Oder hat. Ein gewisses Maß an Englischkenntnissen ist eine Voraussetzung, um sich in der heutigen Welt international verständigen zu können, und das wird sich auch nicht mehr verändern. Ich glaube, dass diesbezüglich die Weichen gestellt sind. Für diese Rolle kommt nur Englisch infrage. Was die Sprache des Nachbarn angeht, wird die Basis im Bildungswesen gelegt. Die Zweitsprache ab dem Kindergarten einzuführen, ist eine gute Methode, um das Ziel zu erreichen. Aber man muss es auch in einer Art und Weise machen, welche die Menschen motiviert. Denn sonst geht es der Zweitsprache so, wie es früher in der DDR mit dem Russischen der Fall war. Wenn man eine Sprache aufgezwungen bekommt und keine Motivation da ist, funktioniert das nicht richtig. Das ist auch eine pädagogische Herausforderung. Hierzulande ist es so, dass wir mit unseren Nachbarn in Wallonien Französisch und nur sehr selten Deutsch sprechen.

Dinant and der Maas, Wallonien, Fotografie: die arge lola/regiofactum

KHL: Die Flamen sprechen auch immer weniger Französisch und auch nur manchmal ein bisschen Deutsch. Wenn man sich jedoch in Flandern oder im gesamtbelgischen Kontext bewegen will, sollte man vernünftig Niederländisch reden können. Bei uns ist der Französischunterricht ab dem ersten Grundschuljahr obligatorisch und unser Ziel ist es, dass jeder, der hier ein Abitur macht, auch in der Lage ist, an einer französischsprachigen Universität zu studieren. Das betreiben wir mit großem Aufwand und mit verschiedenen Methoden wie dem bilingualen Unterricht. Trotzdem sind wir mit dem Ergebnis nicht immer ganz zufrieden, weil wir glauben, dass der Unterricht qualitativ noch besser werden muss. Wir haben auch manchmal den Eindruck, die Qualität habe sich zurückentwickelt. Das gilt aber auch für die Muttersprache und scheint ein allgemeines Bildungsthema zu sein. Die Demokratisierung des Unterrichtswesens hat vielleicht dazu geführt, dass sich das Niveau nach unten nivelliert hat. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen mehrere Sprachen lernen. Die Motivation ist da, sobald sich jemand um einen Job bewirbt, der mehrsprachig sein muss. Das fängt mit der Verkäuferin an, das gilt auch für handwerkliche Berufe. Wie können wir dafür sorgen, dass Lehrlinge genügend Französischkenntnisse haben, damit sie fit sind, Aufträge im französischsprachigen Landesteil auszuführen? Das ist eine große Herausforderung, die besondere Anstrengung abverlangt. Da kommt nichts von alleine. Das ist auch nicht nur mit mehr Lehrern und mehr Unterricht zu machen. Vor allem von der Motivation her muss man nahe am Ball bleiben. Seinerzeit hatten wir viel Austausch mit dem Saarland, als man sich dort das Ziel gesetzt hat, jedem Saarländer Französisch beizubringen.

Uff de Mitt, so gesehen in Saarbrücken 2006, Fotografie: die arge lola/regiofactum

- Eine Frage zum Abschluss: Es kommt aus der praktischen Situation heraus, aus der Erfahrung, dass überall die Mittel reduziert werden oder gar nicht mehr vorhanden sind oder aber in ganz große Dinge fließen und gar nichts mehr unten ankommt. Wie Sie auch vorhin gesagt hatten: Europa ist sehr abstrakt, aber es muss ja auch vermittelt werden. Wo sind diese Einrichtungen oder Kompetenzen, um das Gefälle endlich einmal aufzuheben? Dass jeder, der Lust hat mitzuarbeiten, das auch kann und nicht gleich abgeschmettert wird, weil er nicht kompetent oder politisch nicht geeignet ist oder was auch immer. Es gibt tausend Grenzen, da nicht mitmachen zu dürfen.

KHL: Es bleibt auch heute noch eine schwierige Aufgabe, für grenzüberschreitende Projekte die nötigen finanziellen Mittel zu mobilisieren. Das hat verschiedene Ursachen. Einmal ist es so, dass noch nicht unbedingt die ganze Bevölkerung „Gewehr bei Fuß“ steht, um für mehr Mittel für grenzüberschreitende Zusammenarbeit den Verkehr lahmzulegen oder zu streiken. Es gibt immer wieder Leute, die fragen: Was soll das alles, brauchen wir das? Das gilt übrigens für Außenbeziehungen und manchmal auch für grenzüberschreitende Zusammenarbeit insgesamt.Vieles von dem, was gemacht wird, hängt davon ab, ob es eine europäische Ko-Finanzierungsmöglichkeit gibt, z.B. für Interreg-Projekte. Wenn die bestehen, ist das Mobilisieren der nationalen oder regionalen Mittel einfacher. Aber wenn es dann zu Zielkonflikten kommt, ist es sehr selten so, dass grenzüberschreitende Projekte auf Platz eins der Prioritätenliste stehen. Diese sind oftmals am ehesten gefährdet. Das habe ich bei unzähligen Projekten erlebt, die sich damals aus der Kulturhauptstadt entwickelt hatten. Es ist sehr schwer, nach der notwendigerweise zeitlich begrenzten Förderzeit bei Interreg oder anderen europäischen Quellen die Folgefinanzierung hinzukriegen, wenn ein Projekt dann nicht mehr von der EU gefördert wird. Ganz abgesehen davon, dass es um Kontinuität geht und es nicht gut wäre, wenn es sich um etwas völlig Neues handelte, ist es schwachsinnig, unter fragwürdigen Voraussetzungen mit mehr oder weniger relevanten Argumenten zu erklären, dass das Nachfolgeprojekt etwas völlig Neues ist im Vergleich zu dem, was man vorher gemacht hat, nur um weiterhin in den Genuss von EU-Fördermitteln zu kommen. Wenn irgendwann mit den Interreg-Förderungen Schluss ist, kommt die Stunde der Wahrheit: Sind die Partner bereit, das Projekt aus Eigenmitteln weiter zu finanzieren? Das klappt nicht immer, selbst für sehr gute Projekte. Das ist eine echte Hürde.

- Aber das bedeutet ja eigentlich, dass es auch noch andere Strukturen geben müsste, dass Interreg nicht ausreicht?

KHL: Ja, das ist so. Dafür ist auch das europäische Budget viel zu klein. Gegenwärtig entspricht der gesamte EU-Haushalt dem Gegenwert von einer Tasse Kaffee pro Tag pro Einwohner, das sind 1% des europäischen Bruttoinlandproduktes oder 2% der öffentlichen Ausgaben in Europa. Damit kann man keine Bäume ausreißen.

Aber wichtig ist, dass man um das Projekt herum grenzüberschreitend die Leute zusammenbringt, die dahinterstehen und in der Lage sind, es zu unterstützen, nicht nur mit ein paar Sprüchen, sondern auch finanziell. Das ist nicht immer einfach. In der Großregion ist dies in vielen Projekten gelungen. Aber man muss wissen, dass die Suche nach finanziellen Mitteln immer schwierig ist. Da tauchen dann oft auch politische Fragen auf. Eine gemeinsame Reservierungszentrale für den Tourismus in der Eifel, um mal so ein Beispiel zu nennen, ist ein sehr schwieriges Thema, weil nämlich irgendwann beschlossen werden muss, welche Häuser konkret angeboten werden und dann grenzüberschreitend zueinander in Konkurrenz stehen. Die Erkenntnis, dass eine gute gemeinsame Werbung in einer gemeinsamen Zentrale nach einer gewissen Zeit für alle mehr bringt, als wenn jeder nur für sich allein geworben hätte, wächst erst nach und nach heran und ist zu Beginn oft erklärungsbedürftig. Das ist bei der Standortwerbung für Industrieansiedlungen nicht anders. Da gibt es oft harte Diskussionen.

- Gibt es da die Konkurrenz zwischen dem Saarland und der Deutschsprachigen Gemeinschaft?

KHL: Eher nicht. Hierzulande ist bei gemeinsamen Präsentationen vor allem der Investitionsstandort Aachen relevant. Wenn eine Ansiedlung ansteht, ist es nicht immer evident, dass die Experten aus Aachen dann automatisch unseren Standort mit präsentieren. Zu einer integrierten und wirklichen gemeinsamen Vorgehensweise kommt man erst nach einem sehr langen Weg. Das hat etwas mit den drei Generationen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit zu tun, von der wir vorhin gesprochen haben. Zur dritten Generation der integrierten Verflechtungsräume kommt man erst nach einem langen und hürdenreichen Weg.

- Also, wir machen mit.

KHL: Kultur spielt dabei übrigens eine große, oft unterschätzte Rolle. Ich bin wirklich der Überzeugung, dass die kulturelle Schiene manchmal nicht ernst genug genommen wird. Es handelt sich um einen weichen Standortfaktor, der wirklich Attraktivität schafft. Kultur ist von ganz wichtiger Bedeutung – sowohl im Bereich des Theaters, der Musik, der bildenden Künste, der Architektur…

Französische Botschaft / Ambassade Francaise, Sarrebrück, European Territory 1950-1955/Modell+Fotografie Maxime Santiago

- Vielen Dank für dieses Schlußwort, vielen herzlichen Dank auch für die Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Wir wünschen Ihnen weiter viel Energie für Ihre Arbeit und hoffen, das Gespräch eines Tages dort fortzusetzen, wo wir heute angekommen sind, bei der Kultur.